在普陀,温暖不再只是偶然的相遇,而成为每月一次的温馨约定。

9月20日,随着普陀区首届“爱邻”活动季的正式启动,这份关于善意的约定迎来了它的第一个主题——楼组温情,共同聚焦那些发生在每个人“附近五十米”的微小善举。

从“社区小事”开放邻里计划:共同营造附近的温暖

普陀区委社会工作部与团区委自4月启动的“社区小事”计划,是普陀加强楼组文化建设,全面提升城区品质,着力增强要素吸引能力的重要一环。“社区小事”以更系统、更易参与的方式推动邻里关系的重建和社区自治能力的提升。“21天打卡行动”鼓励居民从帮邻居收快递、给绿植浇水等日常小事入手,逐步重塑邻里温情,成功吸引近百位居民持续参与,为社区注入了温暖活力。

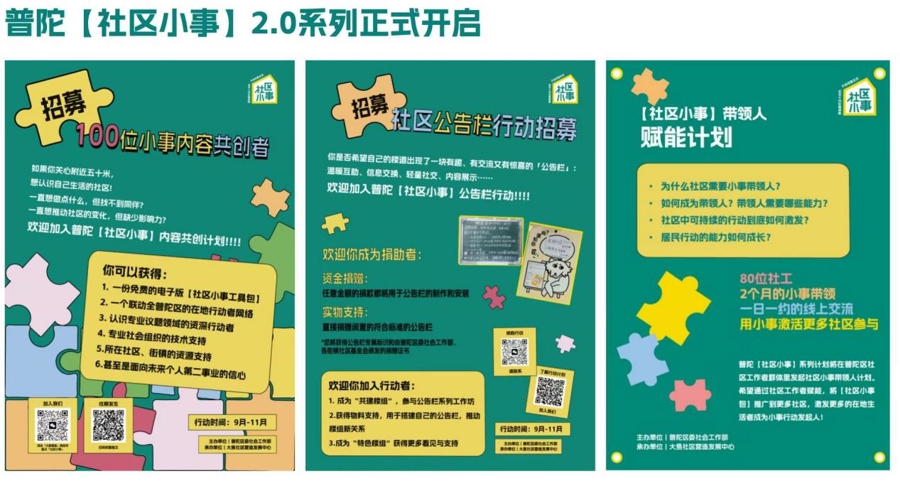

在活动现场,社区行动者、平台赋能者与社工支持者共同展现了新阶段的三大核心行动:100个小事共创计划,动员居民从身边微小行动开始,共同营造可触摸的开放邻里生活;600个楼道公告栏行动,通过捐赠白板、共建公告栏,拓展信息共享、互助交流等慢社交功能;80名小事带领人赋能计划惠盈财富,支持社区工作者从“执行者”转变为“支持者”,通过每日茶话会、月度复盘等方式,支持居民将想法转化为暖心行动。

现场同步正式推出的“社区小事卡牌包”,以其创新的游戏化设计成为全场关注的焦点。这副包含54张卡牌的套装巧妙运用扑克花色概念,系统对应社区建设的四个核心维度:红心系列致力于促进邻里破冰,黑桃系列侧重兴趣社群联结,梅花系列倡导互助友好行为,方块系列聚焦空间环境营造。这一游戏化工具为多元群体提供了清晰易懂的行动指引,真正让温暖变得可触可及。现场居民踊跃体验,阅读翻看卡牌内容,称其“让邻里互动变得有趣又实用”。

普陀区委社会工作部持续探索参与基层治理的各类渠道,这次的创新正是通过实用工具、参与平台与专业支持的系统整合,以“社区小事”为突破口,使邻里温暖从自发行为发展为可持续的社区实践,让温暖真正融入日常。

分享楼组智慧,构建多元共建机制

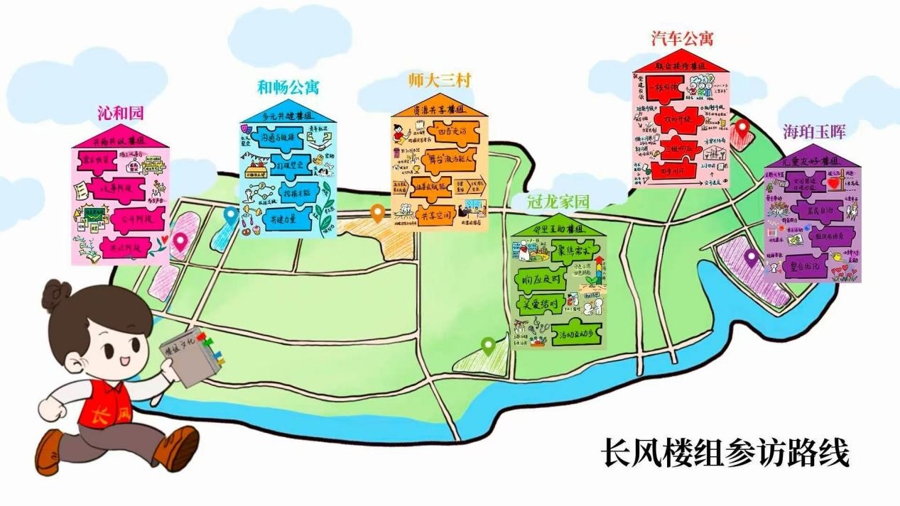

作为本次“爱邻日”系列活动的首站,长风新村街道推出《长风楼组建设攻略》和“邻立方”社区微基金两项创新举措,为全区楼组治理提供了可复制、可推广的实践样本。

《长风楼组建设攻略》突破传统文本形式,以全漫画形式系统呈现了楼组建设的实施路径,涵盖联合接待、资源共享、儿童友好、邻里互助等六类特色楼组的建设方法。该攻略通过通俗易懂的漫画场景,将议事规则、空间营造、活动组织等专业知识转化为可视化指导,为居民和社区工作者提供了实用参考。

“邻立方”社区微基金以“低门槛、快响应、广参与”为运作原则,通过不设起点捐款、简化流程和“人人可主理”的开放式参与机制,为楼道微更新、公共空间优化等社区民生项目提供灵活快速的资金支持。基金依托规范的申请审批流程,确保居民需求得到及时响应,并通过线上线下联动的“微心愿”征集平台,有效打通了“居民提需求-基金供支持-社会力量参与落实”的共建渠道,构建起可持续的社区资源动员和项目运作体系。

从长风到石泉,让爱邻成为常态

首届“爱邻”主题活动季,普陀区以“活力楼组季”为主题,在区委社会工作部的牵头下,区级层面率先推出三大标杆活动:“楼组文化建设经验分享活动”聚焦楼组治理实践,“泉情赴海楼宇行”探索楼宇公益新模式,“苏河船上议事厅”创新居民议事形式,多层次展现了基层治理的创新成果。在区级活动的示范引领下,全区10个街镇同步开展53场形式多样的联动活动,涵盖文化展示、技能分享、公益服务等多个领域,形式多样,让邻里互动变得更有期待性和参与感。

普陀区创新推出“爱邻”机制,将每月20日设立为固定的“爱邻日”,同时将每月15—25日确定为“爱邻主题活动季”,正是为了打破传统节日的形式主义局限,让邻里互助从自发行为转变为常态化的社区实践,真正让温暖成为社区生活固定的一部分。

石泉路街道将聚焦新型居住社区治理,重点围绕新型居住社区,深入探索“青年社区聚人气”“租赁社区提服务”等治理新路径。这一接力不仅是活动的延续,更是将邻里温暖从传统社区向新型社区延伸,推动“爱邻日”实现从楼组“小单元”到治理“大格局”的跨越发展,持续完善共建共治共享的社区治理体系。

从共建到共治到共享,普陀正用“爱邻日”和“社区小事”悄然改变都市邻里的生态惠盈财富,让每一个人都能在城市的缝隙中,找到那份属于“家”的归属。

小麦策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。